Статьи 07-06-2025

Неопределённость и обсуждения вокруг поддержки США Украины

В условиях продолжающегося конфликта между Украиной и Россией внимание международного сообщества сосредоточено на меняющейся и порой непредсказуемой поддержке США в военной, экономической и политической сферах. Новости подчеркивают тревогу, скептицизм и стратегические переосмысления, возникшие в ответ на возможные изменения в американской политике или руководстве, что превращает США из стабильно-предсказуемого партнера в переменный фактор на мировой арене. Данный материал подготовлен на основе информации Официального интернет-представительства Президента Украины и РБК-Украина (Украина).

Украинский взгляд на поддержку США: ожидания, опасения и влияние политической динамики в Вашингтоне

В украинском общественном и политическом дискурсе особое место занимает вопрос поддержки со стороны Соединённых Штатов, который во многом определяет перспективы безопасности и экономического восстановления страны. Материалы, появившиеся на официальном сайте Президента Украины, предоставляют яркий пример того, как украинское руководство не только отслеживает международную повестку, но и активно формирует её содержание, взаимодействуя с ключевыми западными партнёрами.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул на одном из телемарафонов, что для Киева военная и экономическая помощь от США имеет определяющее значение. Он выделил последние успехи Украины на международной арене, такие как операция «Павутина», и отдельно остановился на необходимости закрепить эти результаты новыми решениями американского Сената. По словам Ермака, украинская делегация провела целую серию встреч с представителями администрации, Госдепартамента и Конгресса США, причем эти контакты были направлены не только на обсуждение текущей помощи, но и на подготовку к предстоящей встрече президентов двух стран на саммите G7.

Не менее важно, что Киев выражает готовность продолжать сотрудничество с Вашингтоном на коммерческой основе, в частности, в сфере закупки средств противоракетной обороны, что свидетельствует о прагматичном подходе. Значимым элементом украинской стратегии на международной арене также является стремление к принятию в Сенате США пакета санкций, включающего ужесточение мер против России и введение вторичных ограничений для стран и компаний, помогающих обходить санкционный режим. Ермак отметил, что даже сам факт обсуждения этого пакета станет серьезным политическим сигналом — как для Киева и Москвы, так и для других международных игроков.

Все эти заявления транслируют для внутренней аудитории Украины уверенность: страна продолжает оставаться на повестке дня ключевых западных партнёров. Представители украинских властей акцентируют необходимость активного вовлечения и самостоятельности, подчеркивая, что Украина не просто реагирует на внешние обстоятельства, а также активно влияет на формирование решений в интересах своей безопасности и будущего экономического развития.

Вместе с тем, повестка дня не становится проще. На фоне ожиданий одобрения санкционного пакета украинские медиа и общественность внимательно следят за заявлениями президента США Дональда Трампа. Как отмечается в публикации RBC Украина, Трамп озвучил позицию, согласно которой новые санкции против России возможны лишь «если это будет необходимо». Такая осторожная формулировка воспринимается в Киеве как сигнал нечёткости и потенциального снижения решимости в вопросах сдерживания российской агрессии. Сам Трамп подчеркнул: «Решение остаётся за мной, это мой выбор. Я пока что не решил использовать его. Это очень жёсткий законопроект».

Эта позиция вызывает заметную обеспокоенность в Украине. Политики и эксперты подчёркивают: эффективная санкционная политика Запада на протяжении последних лет была одним из главных рычагов давления на Россию. Сейчас, когда вопрос введения новых ограничений во многом зависит от позиции одного американского лидера, в Киеве учитывают риски, связанные с возможными отсрочками или ослаблением санкционного режима из-за сложных переговоров между администрацией и Конгрессом США.

По сравнению с временем президента Обамы, когда американская политика казалась более коллективной и предсказуемой, нынешнее сосредоточение полномочий у главы государства вызывает в Украине дополнительное беспокойство. Для граждан страны санкции — это жизненно важный механизм, напрямую влияющий на будущее, в то время как на Западе зачастую они воспринимаются лишь как элемент дипломатии или предмет политического торга.

Украинский ответ на подобную неопределённость — усиление внутреннего сознания самостоятельности, консолидации усилий не только во внешней политике, но и в экономике, военной сфере и дипломатии. В публикации RBC Украина отражена общая тревожность и критичность взгляда на ситуацию: дальнейшая поддержка может стать предметом личных дипломатических решений и политических колебаний, требуя от Киева ещё большей осторожности и гибкости.

Таким образом, местная реакция подчеркивает, что разговоры о поддержке и санкциях для Украины — это вопрос выживания и стратегической самостоятельности, который подразумевает не только ожидания помощи, но и активное участие в международных процессах, а также постоянное укрепление собственного потенциала на фоне мировой неопределенности.

Статьи 06-06-2025

Глобальная реакция на миграционные ограничения и запрет на въезд в США

Мировые СМИ активно обсуждают указ президента США Трампа о запрете въезда для граждан 12 стран, что вызвало широкий резонанс и опасения дискриминации. В новостях представлены различные точки зрения: от оправданий со стороны американских властей, ссылающихся на вопросы безопасности, до критики и обеспокоенности со стороны пострадавших государств и международных правозащитных организаций. Закон трактуется как угроза свободе передвижения и безопасности тех, кто ищет убежище или возможности в США, а также как часть более широкой тенденции ужесточения иммиграционной политики, затрагивающей даже студентов из-за рубежа. Материал основан на публикациях DW (Турция), The White House (.gov) (Австралия), Jansatta (Индия), CNN Arabic (Саудовская Аравия).

Новый запрет на въезд граждан 12 стран в США: турецкая перспектива и глобальные последствия

Решение президента США Дональда Трампа ввести запрет на въезд граждан 12 стран вызвало живой и критический интерес в Турции. Как отмечают турецкие аналитики и СМИ, обсуждение не ограничивается привычными американскими заявлениями о международной миграции и вопросах безопасности, а выходит на уровень обсуждения глобальных последствий подобных ограничений, а также их связи с турецким опытом регулирования миграции. Подробнее о решении Трампа

В обосновании своего решения Трамп вновь сделал акцент на “радикальный исламский терроризм” и мотивировал ограничения вопросами безопасности. В Турции такая аргументация вызвала волну дискуссий как среди представителей власти, так и среди экспертов, академиков и общественных организаций. Как отмечают турецкие специалисты, новые ограничения США отличаются особой широтой охвата по сравнению с прежними инициативами — теперь под запретом оказались больше стран, и многие из них имеют мусульманское большинство населения. Такое развитие событий, как подчеркивается в Турции, лишь усиливает дискуссии об исламофобии.

Ряд турецких политиков и аналитиков назвали политику Трампа “дискриминационной и противоречащей международному праву”. В турецкой прессе активно вспоминают и первый аналогичный запрет, введённый Трампом в 2017 году, когда под действие ограничений попали также в основном мусульманские страны. Хотя Турция ни тогда, ни сейчас не вошла в список “запрещённых”, в 2017 году официальная Анкара тоже критиковала решение, ссылаясь на его негативные последствия для региона и на усиление чувства глобального неравенства.

Сегодня турецкое общественное мнение вновь обсуждает решение США, указывая, что оно является продолжением прежней политики и может привести к новым напряжённостям в сфере прав мигрантов и международных отношений. Для Турции это не только вопрос двусторонних отношений с США — тема затрагивает ключевые внутренние дебаты по вопросам миграционной политики, поскольку страна на протяжении последних лет сталкивается с массовым притоком беженцев из Сирии, Афганистана и стран Африки. Турецкие эксперты отмечают: примеры “жёсткой” и избирательной миграционной политики США постепенно оказывают влияние и на политику Турции, вызывая нарекания как в сторону властей, так и оппозиции с точки зрения “отдаления от демократических ценностей” и применения “двойных стандартов”.

Еще один аспект, особо выделенный в турецких обзорах, – решение администрации Трампа ввести шестимесячный запрет на въезд иностранных студентов, затрагивающий даже такие престижные учебные заведения, как Гарвардский университет. Представители академических кругов и ассоциации студентов в Турции заявляют, что новая мера “наносит явный вред науке и международной мобильности молодых людей”. Учитывая, что ежегодно тысячи турецких студентов едут на обучение в США, данный запрет вызывает серьёзную обеспокоенность среди молодежи и их семей.

Обсуждение американских миграционных мер в Турции значимо не только в контексте внешней политики, но и внутренней дискуссии о демократии, правах человека и регулировании миграции. Подобные решения США часто становятся примером и оправданием для введения схожих или даже более жёстких мер в самой Турции. Турецкая оптика проявляется в том, что местные СМИ стараются осмыслить событие не только как новость, но и как фактор, способствующий или угрожающий социальному и политическому развитию страны.

Таким образом, реакция Турции на решение Трампа иллюстрирует не только тревогу по поводу роста антииммигрантских тенденций на Западе, но и сложности, с которыми сама Турция сталкивается в глобальной миграционной динамике. Это подчеркивает, насколько взаимосвязаны вопросы миграции, международной политики и внутренней стабильности даже для государств, не попавших напрямую под новые американские ограничения.

Австралийский взгляд на новые миграционные запреты Трампа: внутренние дискуссии и глобальный контекст

Провозглашённый бывшим президентом США Дональдом Трампом указ о введении строгих ограничений на въезд граждан ряда стран вызвал в Австралии острое обсуждение на всех уровнях — от политиков до экспертов и бизнес-среды. Американский документ, формально ограничивающий въезд граждан 19 государств под предлогом национальной безопасности, борьбы с терроризмом и проблем идентификации, послужил в австралийской повестке не только поводом для анализа внешней политики США, но и отражением собственных многолетних дилемм (источник).

Австралийские эксперты и политики проводят параллели между мерами Трампа и многоуровневой миграционной политикой Австралии. Премьер-министр Энтони Албанезе напомнил, что Австралия “защищает свои границы”, но при этом “стремится обеспечивать гуманное отношение к беженцам и соблюдение международных обязательств”. Специалисты по праву, такие как профессор Джейн МакАдам из UNSW, отмечают, что США теперь наглядно демонстрируют “сдвиг к приоритету национальной безопасности над гуманитарными ценностями — тренд, который усиливается и в Австралии”.

Особое внимание в стране уделяют последствиям такого антимиграционного курса. Бизнес и университеты опасаются, что если американский рынок для студентов и специалистов из стран, попавших под запрет, сужается, то Австралия окажется перед вызовами и возможностями одновременно. Представитель Австралийского совета по образованию заявил: “Если США закрывают двери для талантливых мигрантов, Австралия может и выиграть, и столкнуться с обострением международной конкуренции, а также новыми миграционными рисками”.

Исторически стратегия жёсткого контроля границ напоминает австралийцам собственную политику “stop the boats”, сложные процедуры скрининга и соглашения о задержании беженцев в третьих странах. В то же время здесь не утихают споры о том, как сочетать безопасность, выполнение международных обязательств и образ Австралии как “страны возможностей”. Американский указ воспринимается как симптом общемирового дрейфа к закрытию, росту ксенофобии, изоляционизму — вопросов особенно острых для австралийской мультикультурной среды.

На культурном уровне отношение к действиям США в Австралии неоднозначно. Консерваторы используют пример Трампа для оправдания жёстких мер: для них это проявление “здравой политики”. Однако большинство экспертов и значительная часть общества видит риски для универсальных ценностей — угроза эрозии прав человека, гуманности, роста барьеров для людей, бегущих от войн и преследований, в том числе — из стран, включённых в американский список.

Главная отличительная черта австралийской реакции — акцент не только на безопасности, но и на долгосрочных последствиях изоляции и отчуждения, как во внешней политике, так и для внутренней сплочённости многонационального общества. Здесь ведётся гораздо более широкий спор о том, как совмещать национальную безопасность с принципами гуманности и открытости, необходимыми для развития страны в современном мире.

В итоге, обсуждение новых американских ограничений в Австралии становится не просто реакцией на новости из США, а самостоятельной рефлексией — зеркалом собственных дебатов о балансе между защитой границ, прагматичными интересами и сохранением международной репутации страны как открытого, толерантного общества.

Миграционные запреты Трампа глазами Индии: опасения изоляции и угрозы для глобальной мобильности

Решение администрации Дональда Трампа запретить въезд гражданам 12 стран под предлогом национальной безопасности вызвало в Индии особую реакцию, отличающуюся глубоким анализом и широким общественно-политическим обсуждением. Хотя Индия не попала в список стран, на которые распространяется запрет, сами предпосылки и последствия такой политики стали предметом серьезных дискуссий, как в профессиональном сообществе, так и среди обычных граждан.

Индийские СМИ и эксперты заметили в действиях США стремление к изоляции и проявление нарастающего протекционизма, который способен поставить под угрозу мобильность для всего Глобального Юга, частью которого является и сама Индия. Особое беспокойство вызывает перспектива ужесточения миграционных правил для студентов, профессионалов и предпринимателей из развивающихся стран. Несмотря на то, что индийские граждане пока не затронуты непосредственно, обращает на себя внимание настрой Трампа формировать "разделительные линии по глобальным фронтам", жертвуя политикой открытых дверей и правами людей во имя национальных интересов. По мнению известного аналитика профессора Аравинда Кумара, подобный курс в будущем может создать косвенные риски для Индии, чьи граждане традиционно устремлены за рубеж ради учебы и работы (Jansatta, 2024).

Реакция индийских парламентариев на новость отразила обеспокоенность возможным расширением подобных ограничительных мер, которые могут затронуть и программы H-1B, и другие визовые категории, востребованные тысячами молодых специалистов и выпускников индийских вузов. На этом фоне тема ужесточения миграционной политики Соединённых Штатов рассматривается в Индии в контексте общемировых трендов. Местные СМИ напоминают: ужесточение визовых режимов западными странами усиливается уже не первый год — от жесткой политики Великобритании после Brexit до усложнения правил для индийцев на фоне политических разногласий с Канадой.

Для многочисленных индийских семей новость приобретает особое значение: отправить ребенка учиться или работать в США — мечта многих поколений, а сам "американский сон" десятки лет оставался мощной притягательной силой для индийской молодежи. Теперь же очевидная тенденция к закрытию границ Соединёнными Штатами воспринимается как вызов не только карьерным планам, но и устоявшимся культурным представлениям.

Эксперты в Индии подчеркивают, что речь идёт уже не просто о национальной безопасности, а о геополитических импликациях американской политики, её влиянии на будущее двусторонних отношений, международную мобильность и реализацию мечтаний целого поколения. Например, понятие gap year, традиционно связанное с учебой за границей после окончания школы, теперь начинает казаться недостижимым для всё большего числа семей.

Именно поэтому тема американских миграционных запретов в Индии воспринимается не столько как очередная новость международной политики, сколько как повод для широкой социальной, экономической и политической дискуссии. В ближайшие годы это может оказать влияние и на дальнейшее развитие отношений между Индией и США, а также на глобальные миграционные тренды в целом.

Подробнее об этом читайте в источнике: Jansatta

Усиление миграционных ограничений в США глазами Саудовской Аравии: беспокойства, анализ и региональный контекст

Резкое ужесточение миграционных и визовых ограничений, инициированное администрацией Дональда Трампа, вызвало пристальное внимание в Саудовской Аравии. Местные политические круги и экспертное сообщество рассматривают новый американский запрет не только как двусторонний эпизод, но и как фактор, имеющий последствия для всего арабского и исламского мира. Несмотря на то, что саудовских граждан новые меры напрямую не затронули, особую тревогу вызывает удар по академическим, экономическим и культурным связям с государствами региона, которые оказались в черном списке.

Саудовские журналисты подчеркивают: ограничения, препятствующие въезду студентов и исследователей из арабских и исламских стран, могут стать серьезной помехой для академических и научных обменов между США и остальным миром. Такие решения, по их мнению, — это своего рода «удар по международному научному сотрудничеству и глобальному диалогу». Местные издания также отмечают опасность дальнейшей маргинализации и исключения жителей региона из мирового информационно-экономического потока, что сказывается на перспективах МВА и научных стажировок для молодых саудитов.

В беседах для местных СМИ видные саудовские дипломаты объясняют: «Подобный запрет открывает окно возможностей для политического напряжения, которое могут использовать противники Вашингтона в регионе». Дипломаты считают, что такая линия поведения США способна подтолкнуть ключевые столицы к еще большему сближению с новыми, альтернативными центрами силы — странами Азии и Европы. Аналитики при этом признают приоритет национальной безопасности для американцев, но призывают помнить: такой избирательный подход лишь подрывает доверие и добавляет трудностей арабским и мусульманским диаспорам, для которых стигматизация и без того становится серьезной проблемой.

Для сравнения, саудовские эксперты вспоминают прошлые годы отечественной политики, когда работающие при усиленном контроле миграционные механизмы применялись преимущественно в периоды региональных кризисов. При этом отмечается, что Саудовская Аравия всегда исходила из заинтересованного и точечного подхода, а не обладала практикой коллективного наказания миллионов людей по признаку национальности или религии.

Не менее сильно решение Трампа повлияло на культурные и образовательные настроения: среди саудовских и ближневосточных студентов выросла тревожность по поводу получения образования в США. Многие опасаются, что новые запреты однажды коснутся и их родных стран, а Соединенные Штаты перестанут ассоциироваться с открытостью и мультикультурностью. Подобная тенденция идет вразрез с государственной программой «Видение 2030», где одним из приоритетов остается международное образование для молодежи.

В отличие от узко новостного западного освещения, в саудовских комментариях централен вопрос о национальной идентичности, ценностях открытости и влиянии ограничений на долгосрочную стабильность. Особое внимание уделяется возможному влиянию на денежные переводы мигрантов и динамику арабских инвестиций в американскую экономику, что особенно важно на фоне курса на диверсификацию источников дохода и создание многополярной экономической системы.

Таким образом, в саудовской трактовке реакции на миграционные ограничения США отчетливо прослеживается баланс между национальными интересами, ценностными установками и глобальными стратегическими расчетами в сложном и многополярном мире. Для подробного ознакомления с новостью можно обратиться к оригинальному материалу на сайте CNN Arabic: مصدران لـCNN: ترامب يحظر السفر إلى الولايات المتحدة من دول عربية وإفريقية بسبب "مخاطر أمنية".

Статьи 05-06-2025

Критика и дебаты по поводу запрета на въезд в США и изоляционистской политики

Международные СМИ и комментаторы остро реагируют на введённые администрацией Трампа ограничения на въезд в США, выражая обеспокоенность ксенофобией, последствиями для учёных и студентов, а также общим сдвигом в сторону американского изоляционизма. Немецкие и японские источники подчёркивают глобальные эффекты таких мер, влияние на отдельные группы и страны, а также идеологические аспекты политики «Америка прежде всего». В новостях и анализах сочетаются обеспокоенность по поводу замкнутости США, предполагаемой дискриминации и возможных последствий для международных отношений. Данный обзор подготовлен на основе материалов Deutschlandfunk (Германия), ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト (Япония).

Новые американские миграционные ограничения вызывают обеспокоенность и критику в Германии

Планы Дональда Трампа по введению широкомасштабных ограничений на въезд для граждан ряда стран вызвали в Германии бурную реакцию среди политиков, экспертов и широкой общественности. Как отмечают немецкие СМИ, возвращение к изоляционистским мерам в миграционной политике США сигнализирует о наблюдаемом во всём мире ужесточении подходов к международной мобильности и защите прав человека. Журналисты и аналитики проводят исторические параллели, сравнивая нынешнюю ситуацию с периодами усиления изоляционизма в самой Германии после Второй мировой войны, а также с последствиями предыдущих миграционных запретов Трампа — так называемых "Muslim Bans" 2017 года.

В статье "Trump kündigt weitreichende Einreisebeschränkungen an" радиостанции Deutschlandfunk подчёркивается, что негативное влияние подобных мер может выйти далеко за пределы самих США. Особое внимание уделяется возможному осложнению трансатлантических отношений, возникновению новых трений по вопросам безопасности, обмена информацией и семейной миграции. Эксперты вспоминают, что во время первого запрета въезда для граждан преимущественно мусульманских стран в 2017 году хаос возник не только в американских аэропортах, но и по всему миру, включая Германию. Тогда немецкие политики и юристы открыто критиковали такие меры за противоречие международным гуманитарным стандартам и ценностям открытого общества.

Помимо этого, озабоченность в Германии вызывает и сама риторика, в которой вопросы безопасности вновь смешиваются с миграционной повесткой. В стране, где много лет идут дебаты об интеграции и балансе между защитой и свободой передвижения, подобные подходы традиционно воспринимаются с долей скептицизма. Эксперты напоминают: за годы открытости Германия накопила уникальный опыт, и сейчас важно не забывать уроки прошлого, чтобы не допустить повторения ошибок, ведущих к ограничению основных прав человека.

Немецкие комментаторы подчёркивают, что дискуссия вокруг новых инициатив Трампа не ограничивается обменом фактами — в центре внимания оказываются фундаментальные ценностные противоречия между изоляционистской политикой и принципами демократии. Германия рассматривает себя как модель открытого общества; любой отказ от этого курса воспринимается как вызов её статусу страны с открытыми границами и приверженности универсальным правам человека. В обсуждениях анализируются потенциальные последствия для будущего международных отношений, защиты прав мигрантов и глобального баланса между безопасностью и свободой.

Таким образом, реакция Германии на планы ужесточения американской миграционной политики носит не только политический, но и глубокий ценностный характер. Журналисты и эксперты Deutschlandfunk подчеркивают важность обсуждения этих тем, чтобы Германия могла извлечь уроки из чужого опыта и сохранить баланс между национальной безопасностью и уважением к правам личности, тем самым способствуя стабильности и развитию открытого общества в Европе и мире. Подробности и полный анализ доступны в оригинальном материале: Trump kündigt weitreichende Einreisebeschränkungen an.

Трамп 2.0: Японский взгляд на новый виток изоляционизма США и его влияние на Японию

В преддверии президентских выборов в США 2025 года в японском обществе и экспертном сообществе остро ощущается тревога: возвращение Дональда Трампа к власти и акцент на протекционистской и изоляционистской политике Америки могут резко повлиять на экономическую стабильность и дипломатические стратегии Японии. В статье Newsweek Япония «【随時更新】Трамп2.0(6月3日の動き)» (оригинал здесь) подробно анализируется, как такие перемены в Белом доме неразрывно связаны с японскими интересами, включая перспективы экономики и внешней политики, и погружаются в исторические и культурные параллели.

Японские СМИ и аналитики с обеспокоенностью отмечают, что возвращение к политике «Америка прежде всего», усиление тарифных войн и ужесточение иммиграционного режима потенциально чреваты тяжелыми последствиями для Японии. Ярким примером непредсказуемости новой/старой администрации стало то, что сделку по покупке US Steel японской компанией Nippon Steel президент США с одной стороны публично похвалил, но при этом отказался прямо одобрить и внезапно удвоил тарифы на сталь. Подобные маневры, по мнению экспертов, лишь подчеркивают сложность переговорной линии Трампа. Профессор Тэцуо Котани из университета Мэйкай подчеркивает, что Япония может оказаться в ситуации выбора между США и Китаем и рискнуть оказаться в положении, когда ей придется идти на чрезмерные уступки — а это чревато потерями для страны.

При этом в самой Японии есть немало уверенности: страна уже проходила через подобные торговые войны — начиная еще со времен Смута-Хоули (знаменитого протекционистского закона 1930-х, усугубившего Великую депрессию), а также «черной лодки» и соглашений «Плаза» во время американо-японских трений 1980-х. Эта историческая память формирует японское чувство устойчивости и самооценки: «Нас не удастся легко переиграть». Более того, возникает и стратегическое мнение, что Япония может использовать свои козыри — например, статус крупнейшего держателя американских гособлигаций — как инструмент в переговорах.

Статья отмечает и важный культурно-психологический контекст: современный национализм, до определенного предела послуживший толчком к индустриализации, сегодня превращается в фактор риска для глобального мира — особенно для таких стран, как Япония, лавирующих между США, Китаем и Европой. Особую тревогу вызывают приток китайских капиталов и мигрантов, а также перспективы ограничения приема японских студентов в американские вузы на фоне «закручивания гаек» в системе образования США. Это типичный для Японии «амбивалентный» подход к давлению извне: появление рисков одновременно воспринимается и как угроза, и как новый шанс.

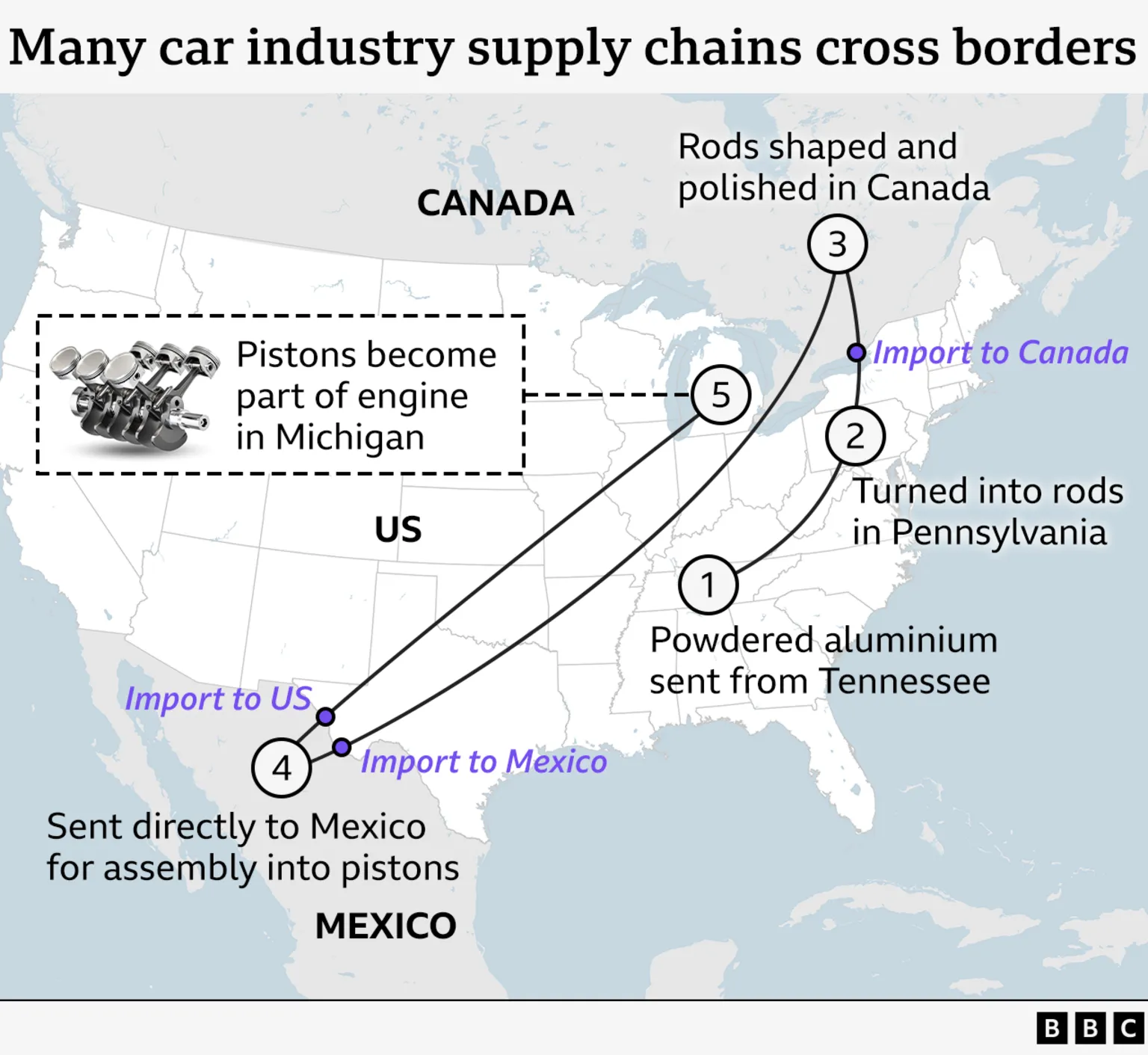

На фоне военных и экономических кризисов в мировой политике японские аналитики подчеркивают отличие подхода Токио от проамериканской ориентации Европы. Япония с осознанной долей реализма относится к союзу с США: по оценке многих экспертов, опасность чрезмерной зависимости очевидна, и, учитывая рост агрессивности со стороны России и Китая, страна не может безусловно полагаться только на Вашингтон. В экономике опасения вызывает рост тарифов, который, как подчеркивают экономисты, вредит в первую очередь американским потребителям и среднему классу, но волнами ударит и по Японии посредством инфляции и сбоев в глобальных цепочках поставок. В статье цитируется нобелевский лауреат Пол Кругман, который предупреждает о риске мировой рецессии в случае обострения протекционизма.

Самое ценное в японском материале — это не просто передача новостей из-за океана, а самоанализ страны, признание собственных уязвимостей, внутренних противоречий и поиск баланса между «критикой Трампа» и условным японским протекционизмом, который тоже набирает силу. Важнейший вопрос остаётся прежним: как сохранить национальный интерес и суверенитет, не теряя позиций ни в экономике, ни в безопасности? Благодаря историческим урокам и практическому реализму Япония видит свой путь в осторожных и продуманных переговорах — и готова отстоять свои позиции даже в условиях резкого сдвига глобального баланса.

Подробный разбор можно найти в оригинальной статье Newsweek Япония.

Статьи 04-06-2025

Глобальное недовольство и стратегическая реакция на внешнюю политику США при Трампе

Мировые новости отражают широкий спектр критики, стратегического противодействия и растущей тревоги в связи с внешней политикой США при администрации Трампа. Основные темы включают осуждение вето США на международные резолюции, сохраняющуюся напряженность и застой в переговорах по ядерной сделке с Ираном, критику нарастающих тарифов и протекционизма, особенно в отношении стали и алюминия, скептицизм в отношении обязательств США как в военной, так и в дипломатической сфере, а также более широкие опасения по поводу надежности и мотивов американского глобального лидерства. Реакции выражаются не только в официальных заявлениях, но и в острых редакционных комментариях и политическом анализе из разных регионов, подчеркивая воспринимаемый односторонний подход США, экономические потрясения и снижение международного доверия. Данный обзор подготовлен на основе материалов CNN Arabic (Саудовская Аравия), Интерфакс (Россия), RP Online (Германия).

Саудовская Аравия озабочена растущими ядерными разногласиями между США и Ираном

В Саудовской Аравии нарастают опасения по поводу продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Тегераном по иранскому ядерному вопросу. Саудовская политическая и медийная среда внимательно отслеживает последствия как возможного соглашения, так и провала переговоров, подчеркивая, что подобная динамика напрямую связана с безопасностью и экономическими интересами королевства. В условиях продолжающейся риторики эскалации и категорического отказа Ирана подчиниться американскому давлению относительно его ядерной программы, в Эр-Рияде растёт тревога по поводу будущего стабильности всего региона.

Саудовские аналитики, такие как доктор Абдулла аш-Шаммари, отмечают, что интерпретируемый в Иране как "национальная независимость" курс в отношении ядерного вопроса, на Персидском заливе воспринимается как угроза региональному балансу сдерживания. Аш-Шаммари подчеркивает: "Упорство Ирана в вопросе обогащения урана возвращает нас к предыдущим эпохам напряженности, когда усилились межрелигиозные и политические расколы и королевству пришлось укреплять оборонительные союзы". В то же время экономические эксперты в Саудовской Аравии предостерегают, что дальнейшее затягивание кризиса будет иметь прямое влияние на стабильность мирового нефтяного рынка — основного экономического ресурса королевства.

Саудовская сторона положительно оценила американские инициативы по вовлечению стран Ближнего Востока в некий региональный контрольный альянс, однако настаивает на том, чтобы этот механизм предусматривал реальный контроль и полноценную прозрачность иранской ядерной программы. Несмотря на это, многолетний опыт диалога с Тегераном заставляет саудовских политиков сомневаться в искренности намерений Ирана и его способности выполнять даже самые базовые положения возможных соглашений. Они приводят примеры прежних ситуаций, когда иранская сторона не оправдала ожиданий международного сообщества и региональных соседей.

Этот вопрос рассматривается саудовскими СМИ не только с практической, но и с политико-культурной точки зрения: в королевстве укоренилось восприятие иранских попыток усилить влияние в регионе как прямой вызов так называемой "безопасности Арабского залива". На этом фоне многие саудовские комментаторы считают любое послабление со стороны США откатом от линии давления на Иран, которой придерживались Саудовская Аравия и другие страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Саудовское видение проблемы выходит за рамки обычного новостного освещения: в Эр-Рияде все чаще призывают включить вопросы региональной безопасности в любую будущую договорённость с Тегераном и отвергают возможность обсуждать исключительно ядерный аспект, без учёта интересов всех участников ближневосточного процесса.

Подробности можно найти в оригинальном материале по ссылке: https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/06/04/irans-supreme-leader-slams-us-nuclear-proposal-says-it-will-continue-to-enrich-uranium

Москва требует реакции Запада: российский взгляд на атаки Киева и позицию Британии и США

В последние дни в российском информационном пространстве активно обсуждается реакция Запада на серию атак украинских дронов на территории России. Как сообщает Интерфакс, российские официальные лица выражают серьёзную обеспокоенность не только самими ударами, но и отсутствием однозначной оценки со стороны Соединённых Штатов и Великобритании.

Российские представители подчёркивают, что действия Киева рассматриваются Москвой как прямая угроза национальной безопасности, а реакция западных столиц – точнее, её отсутствие – позволяет предполагать молчаливое одобрение, если не участие, в подобных операциях. На этом настаивает, в частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, призвав Лондон и Вашингтон вмешаться для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. По словам дипломата, «спокойствие и отсутствие какой-либо специфической реакции от Лондона и других западных столиц очень показательны» и воспринимаются как согласие или соучастие в происходящем.

Рябков также намекнул на готовность России к жёсткому ответу в случае продолжения подобных атак: «все опции на столе». Это подчёркивает как внутреннюю решимость российского руководства, так и желание показать внешнему миру: Москва рассматривает происходящее как серьёзный вызов и готова к любому сценарию развития событий.

Материал отмечает, что российские политики и дипломаты намеренно делают акцент на двойных стандартах Запада, особенно в вопросах безопасности и допустимости военных методов давления. Отдельно подчеркивается, что поддержка Киева со стороны США и Великобритании, а также отсутствие попыток пресечь эскалацию, воспринимаются как часть более широкой «гибридной войны» против РФ, где вооружённые инциденты, санкции и информационное давление тесно переплетены.

Это выстраивает для внутренней аудитории образ сплочения общества вокруг властей и укрепления поддержки перед лицом внешнего давления. Политическая и эмоциональная окраска подобных заявлений также служит предупреждением западным столицам и обозначением «красных линий», за которые Москва не намерена отступать.

Таким образом, публикация не просто фиксирует произошедшие события, но является частью общего политического дискурса, усиливающего легитимность позиции России на мировой арене и внутри страны. Призыв к Западу «отреагировать таким образом, чтобы остановить дальнейшее раскручивание эскалации» остаётся ключевым посылом российских официальных лиц на фоне продолжающихся конфликтов и угроз.

Подробности и полная версия материала представлены по ссылке: https://www.interfax.ru/world/1029528

Тарифы США на сталь и алюминий: немецкая промышленность перед лицом новых вызовов

Недавнее решение администрации Дональда Трампа о введении тарифов на импорт стали и алюминия в США вызывает в Германии заметное беспокойство как среди деловых кругов, так и в политических эшелонах. Несмотря на то что объем экспорта немецкой стали и алюминия в США не достигает значительных масштабов, американский рынок по-прежнему остаётся ключевым для крупнейших германских сталепроизводителей. По мнению экспертов, нанесённый Соединёнными Штатами удар ощутим не столько из-за потери прямого сбыта, сколько из-за так называемых “вторичных эффектов”: тарифы, установленные американской стороной, могут привести к перенаправлению потоков азиатской и другой мировой продукции в Европу, что закономерно создаст сильное ценовое давление на внутреннем рынке Германии.

Аналитики подчеркивают, что подобное развитие ситуации может серьёзно подорвать прибыльность немецких предприятий, уже сталкивающихся с высокими издержками на энергоносители. Особую тревогу высказывает сталелитейная отрасль, где снижение цен на фоне усиления конкуренции грозит стать критическим фактором. В этом свете введение протекционистских мер со стороны США выступает не только в качестве прямого экономического вызова, но и как угроза будущему целых секторов немецкой промышленности. Угроза, по мнению многих в Германии, становится возможной вследствие глобализации, которую трудно контролировать, а также односторонних решений крупных экономик.

В немецком деловом и политическом сообществе тарифы Трампа воспринимаются скорее как экономическая ошибка, наносящая больше вреда самим США, чем их торговым партнёрам. Однако германская пресса подчёркивает: вопрос выходит далеко за рамки простой экономики. Такие действия напоминают исторические индустриальные кризисы, которые Германии уже довелось преодолевать, и служат поводом для обсуждения необходимости скоординированного ответа со стороны европейских стран, а также защиты коллективных интересов Евросоюза.

Тон публикаций немецкой прессы заметно отличается от сдержанных международных сообщений — здесь преобладает субъективная, континентально-ориентированная точка зрения, акцентирующая угрозу национальной промышленности и подчёркивающая важность объединённого ответа на внешние вызовы. Такой подход не только информирует, но и мобилизует, создавая основу для консолидации внутри государства и выработки механизма защиты внутреннего рынка от эффекта, вызванного внешними, зачастую непредсказуемыми решениями партнёров по мировому рынку.

Более подробно о позиции немецкой промышленности и оценке последствий тарифной политики администрации Трампа можно прочесть в материале US-Zölle auf Stahl und Alu: Donald Trump schadet den USA.

Статьи 03-06-2025

Глобальная реакция на торговую и экономическую политику администрации Трампа

Торговые войны, введение тарифов на сталь и алюминий, а также экономическая политика США при администрации Трампа вызывают широкое международное обсуждение и критику. От Китая до Австралии и Южной Африки эксперты и журналисты отмечают дестабилизирующий эффект этих мер, сравнивают ситуацию с историческими экономическими кризисами, такими как Великая депрессия, и анализируют последствия для глобальных партнеров. Материалы предлагают многогранный взгляд, объединяющий журналистское освещение, политический анализ и мнения, отражая тревогу в связи с ростом экономического национализма США и вопросами лидерства на мировой арене. Этот обзор подготовлен на основе материалов The White House (.gov) (ЮАР), 上观新闻 (Китай), The Conversation (Австралия).

Южноафриканский взгляд: Новые тарифы США на сталь и алюминий — вызов для экспортёров и внутренних промышленников ЮАР

Резкое ужесточение тарифной политики США на импорт стали и алюминия, оформленное в официальной прокламации администрации Трампа, вызвало в Южной Африке волну обеспокоенности по поводу дальнейших перспектив национальной экономики и судьбы местной промышленности. В стране отмечают: подобные шаги со стороны крупнейших мировых экономик, как правило, сопровождаются периодами нестабильности в экспортно-ориентированных секторах, повышенной угрозой потери рабочих мест и ухудшением инвестиционного климата.

Южноафриканские эксперты и правительственные чиновники выделяют, что новые пошлины США — это не только прямой экономический вызов, но ещё и сигнал к необходимости глубокой адаптации внутренней промышленной политики. На это указывает торговый аналитик Сифисо Мвеле:

"Южная Африка уже ощущает давление со стороны глобальных игроков — наш экспорт стали и алюминия в США хоть и не доминирует по объёму, однако обеспечивает тысячи местных рабочих мест, и любое увеличение тарифов обращается финансовым ударом по цепочке поставок."

Министерство торговли, промышленности и конкуренции ЮАР также выразило озабоченность, что новые тарифные барьеры со стороны США могут поставить под угрозу выполнение обязательств в рамках Всемирной торговой организации и инициативы по диверсификации африканской промышленности:

"Если такие крупные рынки, как США, укрепляют барьеры, возвращаясь к протекционизму, это ограничивает наши возможности для роста и усложняет положение небольших производителей, вынужденных искать альтернативные внешние рынки."

Южная Африка не впервые сталкивается с последствиями протекционистских мер Запада: в памяти остаются трудные уроки 2018 года, когда аналогичные тарифы США на сталь вели к длительным торговым спорам, сокращению экспорта, вынужденному снижению производства и даже временным приостановкам работы предприятий. Профсоюзы связывают жёсткие меры Америки с угрозой металлургическому сектору ЮАР, где этот сектор традиционно является одним из ядров местной экономики. Усиление тарифов способно усилить профицит стали в регионе, обвалить экспортные цены и дестабилизировать южноафриканский рэнд — всё это уже приводило в стране к значительным социальным и экономическим потрясениям в недавнем прошлом.

Сквозь призму культурного и политического контекста данное решение в Южной Африке воспринимается не только как экономическая угроза, но ещё и как типичный пример политики администрации Трампа по отношению к странам глобального Юга. Многие эксперты и простые граждане говорят о необходимости уменьшать зависимость от западных рынков, укреплять внутреннюю добавленную стоимость и шире развивать региональное сотрудничество среди африканских стран.

В отличие от сухой юридической трактовки текста президентского указа, реакция из ЮАР приобретает персонализированный и политизированный характер: обсуждение сопровождается богатым историческим контекстом, сравнениями с прошлыми кризисами и призывами к самостоятельной и стратегической реструктуризации южноафриканской промышленности в условиях глобальной конкуренции.

Ознакомиться с полным текстом решения можно на сайте Белого дома: Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States.

Американская «игра на размеры»: Китайский взгляд на борьбу внутри США за тарифную политику Трампа

Китайские аналитики внимательно наблюдают за развитием судебных баталий вокруг тарифной политики администрации Трампа в США, воспринимая происходящее как проявление глубоких внутренних противоречий американской политической системы. В опубликованной статье, написанной преподавателем из Фуданьского университета, подробно анализируется, как для внешнего мира – и особенно для Китая – американские процессы принятия решений кажутся хаотичными и лишёнными устойчивости.

С точки зрения Пекина, борьба вокруг торговых тарифов больше похожа на постоянную «игру на размеры», где политические и юридические акты сменяют друг друга, а сама судебная система превращается в настоящую арену политических столкновений. Администрация Трампа активно использует юридические лазейки, чтобы отстоять свои меры экономического давления, особенно под видом аргументов о национальной безопасности. В то же время китайские эксперты подчёркивают: постоянные изменения в американской тарифной политике вгоняют рынки в ситуацию неопределённости, что бьёт не только по интересам США, но и по позициям крупных экспортёров и производителей по всему миру, включая Китай.

Автор статьи отмечает, что страна внимательно следит за тем, насколько далеко американские суды готовы пойти в признании исполнительных полномочий президента по вопросам тарифного регулирования, поскольку стабильность мировой торговли во многом зависит от предсказуемости решений Вашингтона. По словам эксперта, США используют логику «торговых экстренных мер», однако даже самые высшие суды не склонны бесконечно расширять возможности Белого дома в ущерб роли Конгресса. В статье приводится мнение: «Трамп и его сторонники несомненно приветствуют вмешательство апелляционного суда, союзники администрации Трампа и некоторые республиканцы также полагают, что президент в условиях торгового ЧП должен обладать большей самостоятельностью». Аналитик подчеркивает, что для Китая крайне важно, чтобы американские юридические институты не допустили отхода от демократического контроля за действиями исполнительной власти, ведь подобная «война полномочий» угрожает самой системе мировой торговли.

В материале проводится параллель с китайской моделью государственного управления, где торговая политика формируется централизовано и упорядоченно, а не становится постоянным предметом междоусобной борьбы между ветвями власти и судебными инстанциями. В Китае подобная разрозненность и «правовая дуэль» считаются скорее признаком слабости системы, несущим риски для тех, кто связан с американскими рынками.

Статья отличается от чисто новостной подачи тем, что акцентируется не столько на юридических деталях, сколько на образе США как страны с системными внутренними противоречиями. В китайском контексте подобная непредсказуемость воспринимается как угроза мировой экономике и стабильности для бизнеса. Таким образом, китайский комментарий поднимает вопрос: насколько американская «игра на размеры» в сфере тарифов может подорвать доверие к США как к надёжному мировому партнёру.

Подробности – в оригинале статьи (на китайском).

Торговые войны Трампа и уроки Brexit: австралийский взгляд на вызовы и возможности новой мировой экономики

В последние годы торговая политика администрации Трампа и последовавшие за этим торговые войны стали предметом острой обеспокоенности для многих стран, особенно для Австралии. В материале The Conversation анализируются параллели между так называемым “американским Brexit” — экономической изоляцией США — и уже состоявшимся выходом Великобритании из ЕС, а также рассматриваются последствия этих процессов для Австралии и её главных партнёров. В отличие от сухого перечисления событий, австралийский взгляд наполнен профессиональным осмыслением новых вызовов для национальной экономики и международных связей.

С австралийской точки зрения, усиливающийся протекционизм США и нестабильная внешнеторговая среда служат стимулом для самостоятельной внешнеэкономической политики. Как отмечается в публикации, Brexit ослабил экономику и международное влияние Великобритании, а “американский Brexit” грозит не только ущербом мировой экономике, но и подрывом доверия к Соединённым Штатам среди союзников, включая Австралию. В таком контексте эксперты и политики страны видят реальную возможность для переосмысления внешнеэкономической стратегии и диверсификации внешних связей.

Особую значимость для Австралии представляет сегодняшний статус председателя в Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP), что считается “золотой возможностью” для укрепления позиции в регионе и построения новых экономических альянсов. В статье подчёркивается, что сейчас крайне важно ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле с ЕС и завершить второй этап торгового соглашения с Индией. Это, по словам авторов, “закрепит две огромные новые площадки с достаточным масштабом, чтобы противостоять как США, так и Китаю”.

Дополнительное внимание уделяется необходимости укрепления сотрудничества с Юго-Восточной Азией и поддержке принципа “центральности АСЕАН”, что становится ещё одним стимулом для поворота Австралии в сторону Востока. Такой подход просматривается как рациональный ответ на меняющийся баланс сил в мировой торговле и настоятельный призыв не ограничиваться старыми западными форматами взаимодействия.

Материал The Conversation особо подчёркивает, что текущая неопределённость на мировых рынках требует от Австралии зрелого, самостоятельного курса во внешней политике. Здесь находят отражение не только озабоченность и предостережения, но и уверенность в возможностях: “Это непросто, но усилия нужно начинать прямо сейчас.” Эта позиция совпадает с традиционной австралийской склонностью к прагматизму и поиску новых стратегий, особенно на фоне глобальной нестабильности.

Австралийское общество, поддерживающее многосторонние альянсы и экономическую открытость, услышало чёткий сигнал: сейчас — лучшее время “взять инициативу в свои руки” и участвовать в формировании новых правил международной торговли. Даже если Вашингтон временно отказывается от лидерской роли, Австралия может и должна выстраивать собственный вектор, ориентированный на долгосрочные интересы региона и всей страны.

Подробнее ознакомиться с аналитикой можно в оригинальной статье.

Статьи 02-06-2025

Международные реакции на стратегическое соперничество и торговые напряженности между США и Китаем

В центре внимания мировых СМИ — обострение экономического и геополитического соперничества между США и Китаем. Обсуждаются подходы Вашингтона к тарифам, торговым войнам и их последствия для внутренней экономики и мировой арены, включая возможное усиление позиций Китая, влияние на потребительские настроения и отрасли, а также изменения политического курса в таких странах, как Австралия и Япония. Мнения разделяются: одни считают политику США изолирующей и выгодной для Китая, другие — решительной защитой американских интересов. Кроме того, анализируются влияние этих процессов на глобальный баланс сил, безопасность и международные альянсы. Этот обзор основан на материалах جريدة البورصة (Саудовская Аравия), The Conversation (Австралия), 朝日新聞 (Япония), europe1.fr (Франция).

Торговое противостояние США и Китая: взгляд из Саудовской Аравии на глобальные риски и возможности

Рост торговых и технологических противоречий между США и Китаем вызывает живой интерес в Саудовской Аравии, где тщательно оценивают возможное влияние этих событий на национальные экономические и политические интересы. Будучи одной из ведущих экономик региона и державой, активно диверсифицирующей свои международные партнерства с Пекином и Вашингтоном, королевство внимательно отслеживает каждое обострение или прогресс в отношениях двух мировых держав. Саудовцы рассматривают происходящее не только в глобальном контексте, но и сквозь призму влияния на внутреннюю экономику и вопросы энергетической безопасности.

Задержки в переговорах, взаимные тарифные или технологические ограничения между США и Китаем имеют стратегическое значение для Саудовской Аравии. Экономические круги страны, по мнению экономиста доктора Юсефа аль-Абдуллы, ожидают как прямое, так и опосредованное влияние на нефтяной рынок, динамику экспортно-импортных цен, а также возможные изменения в карте иностранных инвестиций. Доктор аль-Абдулла подчеркивает, что для устойчивого развития Саудовской Аравии крайне важно сохранение открытого диалога и торговых каналов между ведущими странами мира, ведь значительная часть экономической стабильности королевства строится на сбалансированных отношениях с обеими сверхдержавами. Волнение на мировых рынках, вызванное протекционистскими мерами, подталкивает саудовское руководство к дальнейшей диверсификации экономики и снижению зависимости от любого одного внешнего игрока.

Исторически Саудовская Аравия учитывает уроки эпох, когда экономические рычаги использовались как инструмент давления в международных кризисах, что сегодня делает местных политиков особенно осторожными. В политической плоскости королевство традиционно поддерживает дипломатические подходы к разрешению противоречий и способствует смягчению напряжённости, отдавая приоритет стабильности мировых рынков, на которых базируется процветание страны.

В силу культурных особенностей, Саудовская Аравия склонна к умеренности и дипломатии в международной политике. Такие принципы находят отражение в ценности прямого диалога между лидерами – как отметил министр финансов США, ссылаясь на важность контакта между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, – и предпочтении постепенных, согласованных решений нежели резких и односторонних мер, аналогичных ограничительным визовым или идеологическим действиям со стороны США, на которые Пекин отвечает сдержанностью.

Таким образом, саудовский анализ ситуации отличается от чисто новостного охвата: эксперты и политики в первую очередь исследуют, как глобальные тренды сказываются на внутренней ситуации, ищут возникающие возможности и потенциальные угрозы, неизменно подчеркивая важность баланса интересов и защиту национальных приоритетов, чтобы не оказаться заложниками междержавной конфронтации.

Подробнее об этой теме можно узнать в оригинальной статье по ссылке.

Как усиление тарифов на сталь в США влияет на Австралию: риски и перспективы

В последнее время ужесточение тарифной политики США по отношению к импорту стали и алюминия, инициированное администрацией Дональда Трампа, вызвало существенный резонанс в австралийском политическом и экономическом пространстве. Хотя напрямую экспорт австралийских металлов в Америку составляет лишь небольшую часть внутреннего производства и экспорта страны (около 10% от экспорта алюминия и стали, менее 1% от общего объёма производства), закономерно возникает обеспокоенность более широкими последствиями этих мер для национальной экономики. Подробный анализ этого вопроса представлен в статье The Conversation.

Министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл резко осудил новые тарифы, назвав их «необоснованными и недружественными». По его мнению, введение новых препятствий для торговли бьёт не только по австралийским экспортёрам, но и по самим американским потребителям и бизнесу, повышая стоимость продукции и нарушая глобальные цепочки поставок. Такие заявления, сделанные на языке австралийской политики, указывают на разочарование действиями традиционного союзника, готового поставить под удар устоявшиеся механизмы свободной торговли ради краткосрочных политических выгод.

Прямая угроза тарифов для Австралии на данный момент ограниченна, учитывая сравнительно небольшие объёмы экспорта стали и алюминия в США. Однако косвенные риски, связанные с изменением глобального баланса спроса и предложения, могут оказаться гораздо более весомыми. Tarифные барьеры способны привести к удорожанию американских товаров, среди которых автомобили, авиационная техника и медицинское оборудование, что в итоге скажется и на австралийских потребителях. К тому же возможен приток дешёвого металла из Канады или Мексики на международные рынки, вынужденных искать альтернативные рынки сбыта, что будет создавать давление на цены и австралийских производителей.

В статье отмечается, что подобные действия уже предпринимались — и при Джордже Буше в 2002 году, и при предыдущем сроке Дональда Трампа. В обоих случаях положительный эффект для американской металлургии был краткосрочным, а вот связанные с этим убытки для производственных предприятий и простых потребителей ощущались значительно дольше. Австралия, как поставщик сырья, рискует снизить доходы из-за ослабления внешнего спроса и потенциального падения цен на железную руду. Этот стратегический ресурс крайне важен для всей экономики страны, и любое серьёзное колебание мировых цен несёт за собой системные риски.

В культурном и социальном плане нестабильность на внешних рынках вносит значительную долю неуверенности в планы австралийских производителей и инвесторов. Пример сталелитейного завода Whyalla Steelworks, где судьба более тысячи работников зависит от мировой конъюнктуры, демонстрирует, как тарифные войны между крупными экономиками способны оказывать прямое воздействие на жизни людей далеко за пределами США.

Главное отличие австралийского отклика на ситуацию заключается не только в анализе последствий для своего рынка, но и в интеграции исторического опыта и осмыслении дальних, опосредованных рисков для экономики, промышленности и общества. Австралийская позиция выражает заботу о сохранении принципов открытой торговли, желании защитить национальные интересы и население от ударов, приходящихся из-за океана, и стремлении предусмотреть не только очевидные, но и скрытые угрозы.

Более подробный разбор последствий усиления тарифной политики США для Австралии читайте в полном тексте анализа здесь.

Япония в условиях стратегического соперничества США и Китая: вызовы и перспективы

В условиях обостряющегося соперничества между Соединёнными Штатами и Китаем, а также внутренней политической неопределённости в США, Япония стоит перед необходимостью пересмотра собственной стратегии безопасности и экономического курса. Особое значение в этом контексте приобретает перспектива возвращения к власти администрации Дональда Трампа, что может привести к заметным изменениям в американо-японских отношениях и международном балансе сил.

Профессор Рё Сахаши из Института восточной культуры Токийского университета описывает текущий этап развития американо-китайских отношений как "ускорение истории", подчёркивая, что "относительное ослабление влияния США и их обращённость внутрь себя были неизбежны". По мнению эксперта, курс на перемены в американской политике, задённый Трампом, нельзя считать случайным эпизодом — он отражает неизбежную переориентацию Вашингтона, к которой Японии следует относиться без лишних эмоций, беспристрастно оценивая последствия для собственной внешней политики (источник).

Профессор Сахаши отмечает: "Администрация Трампа считает, что прежний международный порядок был слишком зависим от Соединённых Штатов." С этой точки зрения для Японии возникает запрос на переосмысление политики, основанной исключительно на союзе с США в сфере безопасности и внешних сношений. Современная многополярная мировая система, в которую вовлечены и страны Европы, требует от Японии большей самостоятельности и гибкости в реагировании на вызовы.

Существенное отличие администрации Трампа от нынешней правящей команды Байдена состоит в наличии внутри неё различных "ястребов" как в экономической, так и в оборонной политике. Это обстоятельство означает, что Токио придётся быть особенно осторожным и готовым к оперативной корректировке своих отношений с Вашингтоном, учитывая возможности возникновения новых напряжённостей и необходимость манёвра.

По мнению японских экспертов и представителей бизнеса, традиционное доверие к японско-американскому альянсу уже не кажется безусловным. В экономических кругах вызывают тревогу перспективы "декуплинга" — разделения на независимые производственные и логистические цепочки, обусловленного стратегическим соперничеством между США и Китаем. Бизнес-сообщество Японии теперь вынуждено тщательно анализировать, как минимизировать уязвимость экономики, не полагаясь исключительно на Америку.

В статье подчёркивается, что пришло время для Японии не просто фиксировать происходящие события, а выработать собственную стратегию, отвечающую новым условиям безопасности и вызовам современной истории. В эпоху, когда внешнее давление больше не может рассматриваться только как внешний раздражитель, Япония вынуждена сделать осознанный выбор: продолжать зависеть от прежних связей или стремиться к большей самостоятельности и независимости мышления и действий.

Подробности и полный анализ доступны в оригинальном материале Asahi Shimbun.

Политика Дональда Трампа и её влияние на французский туризм в США: взгляд из Франции

Французское издание Europe 1 опубликовало подробный анализ того, как воспринимается политика Дональда Трампа во Франции, и как она влияет не только на отношения между США и Европой, но и, в частности, на туристическую отрасль. В статье подчеркивается рост скептицизма и даже разочарования французского общества по отношению к США на фоне недавних политических событий. Прямая постановка вопроса — действительно ли политика Дональда Трампа отпугивает европейских, особенно французских туристов, — сопровождается конкретными статистическими данными: число французских туристов снизилось в марте на 8%, в апреле уже на 12%. Кроме того, количество желающих посетить США летом упало на 11% (источник).

Значимым участником обсуждения становится Дидье Арино, глава консалтингового агентства Protourisme. Он прямо говорит об «эффекте Трампа», который стал причиной того, что намерения французов отправиться в США в этом году сократились на «25%». Арино отмечает: «Это такие финансовые вложения, что к тому же, когда тебя постоянно оскорбляет американская администрация только потому, что ты европеец — нет никакого желания ехать». Этот пессимизм разделяют и туристические профессионалы, которые подчёркивают, что атмосфера вокруг поездок в Америку стала «тяжелой», а мечты об Америке, некогда ассоциировавшейся с открытостью и приключением, всё чаще уступают место разочарованию и сомнениям.

Экономическая составляющая также отражена довольно чётко: Франция — мировой лидер по туризму, и поездки во Францию и из Франции в США составляют важную часть двустороннего экономического сотрудничества. Снижение туристического потока бьёт по интересам французского турбизнеса, который и без того сталкивается с трудностями из-за международной обстановки и нестабильности. В статье приводятся данные исследования World Travel and Tourism Council, из которых видно, что своими жёсткими политическими решениями США теряют доходы от туризма, но эта тенденция отражает более широкий процесс охлаждения отношений между Францией и США.

Историческая и культурная связь двух стран также подвержена изменениям. Франция всегда относилась к Америке с интересом и даже восхищением: «американская мечта» была соблазнительной частью коллективного сознания. Однако ужесточение правил миграции и торговли воспринимается как разрыв негласного пакта гостеприимства и свободы. Через призму высказываний экспертов видно — для французов поездка в США перестаёт быть символом открытости, всё чаще воспринимается как вызов или даже акт сопротивления.

Французский подход к анализу ситуации отличается от простого подсчёта туристических потоков. В статье главную роль играют не только цифры, но и субъективные ощущения, настроение нации, её собственные взгляды на гордость, достоинство и ценности. Франция особо подчёркивает своё культурное влияние и традиции гостеприимства, которые, как подсознательный эталон, вступают в контраст с современной американской политикой.

В итоге французское видение, представленное в статье Europe 1, фиксирует не только экономический спад, но и глубокое изменение в восприятии Америки. Разочарование, утрата идеалов и даже ощущение культурного разрыва с этой страной теперь всё чаще доминируют над экономическими доводами, выдвигая на первый план вопросы идентичности, исторического опыта и коллективных ожиданий.

Статьи 01-06-2025

Мировая реакция на торговую политику США при Трампе и рост тарифов

В последние годы торговая политика США стала предметом активной международной дискуссии. В частности, резкое повышение тарифов на сталь и алюминий вызвало широкий резонанс в разных странах, от Китая и Германии до Южной Африки и Бразилии. Многие государства и эксперты рассматривают эти действия как защитные меры, негативно влияющие на глобальную экономическую стабильность и вызывающие серьезные дипломатические трения. В ответ на агрессивные шаги Америки последовали как публичная критика, так и юридические меры, отражающие тревогу международного сообщества по поводу изменения курса США в торговой политике. Материал подготовлен на основе информации DW (Китай, Германия), Time Magazine (Южная Африка) и других источников.

Эскалация торговой напряженности между США и Китаем: новые тарифы Трампа и ответ Пекина

Недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении повысить тарифы на импорт стали и алюминия из Китая вновь обострили и без того напряженные торговые отношения между двумя мировыми державами. Обвинения Пекина в нарушении соглашений и применение тарифов как политического инструмента стали объектом пристального внимания китайских СМИ и официальных лиц, вызвав обеспокоенность по поводу экономических и политических последствий происходящего.

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю призвал к «неотложной отмене Соединёнными Штатами дискриминационных ограничений» и напомнил о необходимости совместного соблюдения Женевских договорённостей. По словам Лю, американские тарифы и прочие ограничения угрожают стабильности и предсказуемости в глобальных цепочках поставок. Тарифная политика Вашингтона, по мнению Пекина, носит не столько экономический, сколько политический характер, а потому воспринимается как проявление давления в долгосрочном противостоянии за экономическую самостоятельность.

Экономическая составляющая конфликта существенна: Китай остаётся одним из трех лидеров по экспорту алюминия в США, хотя на стальном рынке после введения американских пошлин в 2018 году позиции страны серьезно ослабли. Теперь Пекин не исключает возможности дальнейших ограничений со стороны США, которые способны нанести удар по национальным экспортёрам и внутреннему производству, поставив под угрозу экономическую стабильность. Вместе с тем, китайские эксперты напоминают, что дефицит таких стратегически важных компонентов, как редкоземельные магниты, также служит рычагом влияния США на важнейшие сегменты мировой промышленности — автомобилестроение и электронику.

Особое место в китайском восприятии подобных торговых конфликтов занимает акцент на уважении, принципах равноправия и сохранении лица («лицзы»). Публичные обвинения из Вашингтона и угрозы новыми санкциями расцениваются как вызов, требующий немедленного и жёсткого ответа. Китай ведет ситуацию к продолжению сложной борьбы за суверенитет и экономическую независимость, проводя неявные параллели с предыдущими этапами американо-китайской «торговой войны».

Несмотря на обеспокоенность, официальные лица КНР настаивают на необходимости диалога, дипломатии и выполнении существующих компромиссов. Пекину важно не только сохранить экспортные позиции, но и продемонстрировать внутреннюю сплочённость — как ответ на внешние вызовы, так и на “вызовы для стабильности производства”. К тому же, в отличие от сухого изложения фактов, реакция китайских СМИ наполнена политическим подтекстом, подчёркивающим стремление защитить интересы страны и минимизировать риски эскалации.

Таким образом, Вашингтон и Пекин продолжают сложный диалог в условиях растущего недоверия и экономического давления. КНР, столкнувшись с новыми вызовами и ограничениями, делает ставку на дипломатические инструменты и собственную устойчивость, но при этом ясно даёт понять, что уступать под давлением со стороны США не намерен.

Подробнее о позиции Китая по данному вопросу можно узнать в полном тексте на сайте DW.

Тарифная эскалация Трампа: Южноафриканский взгляд на последствия и возможности

В Южной Африке недавнее решение Дональда Трампа удвоить тарифы на импорт стали и алюминия в США вызвало противоречивые отклики, отражая не только тревогу за глобальную экономическую стабильность, но и напоминая о насущных вызовах промышленной политики, развития экспорта и экономической самостоятельности страны. Южная Африка, обладающая значимой сталелитейной индустрией и заинтересованная в экспорте металлов, воспринимает новые американские пошлины как свидетельство усиливающейся волатильности на мировом рынке, последствия которой могут поставить под удар доходы южноафриканских экспортеров.

Проблема усугубляется тем, что южноафриканские компании уже в 2018 году испытали на себе действие первых тарифных ограничений США на сталь и алюминий, против которых власти ЮАР активно выступали на международных площадках. Несмотря на то, что американский рынок не является для местных сталеваров и алюминиевиков основным (главным образом продукция идет в страны Азии), ужесточение торговых войн неизбежно приводит к драматическим изменениям ценовой конъюнктуры и росту конкуренции на других внешних рынках, особенно европейских и китайских. По словам профессора Коена Дламини из Университета Витватерсранда: «Любое перекраивание мировой торговой карты ощутимо сказывается на южноафриканском экспорте, толкая производителей либо к диверсификации, либо к удорожанию продукции, что снижает их конкурентоспособность».

Департамент торговли, промышленности и конкуренции ЮАР в своих заявлениях не раз подчеркивал, что растущий протекционизм требует защиты национальных интересов. Глава ведомства Эбрахим Пател недавно отметил: «В странах Глобального Юга растет понимание: опора на внутреннее развитие и инвестиции — ключ к снижению уязвимости перед шоками вроде тарифной эскалации США». В то же время аналитики отмечают: риторика Трампа, строящаяся на обещаниях «вычистить» рынок для американских производителей, во многом напоминает южноафриканскую политику локализации — курса на поддержку отечественных товаров в госзакупках и инфраструктурных инициативах, который стал особенно заметен после пандемии COVID-19.

Однако, как указывает экономист Мандиса Махлангу, успех США в такой стратегии определяется мощью внутреннего рынка и глобальным статусом доллара — в то время как у ЮАР решающими ограничителями выступают относительно небольшой внутренний спрос и высокий внешний долг.

Особый оттенок ситуации придает исторический и культурный контекст: в стране с непростым наследием апартеида, где ранее доминировала изоляционистская индустриальная политика, сохраняется настороженность по отношению к экономическому национализму. Опыт эпохи санкций, когда закрытость обернулась спадом промышленности и ростом безработицы, до сих пор формирует осторожное отношение к торговым войнам. Южноафриканские профсоюзы и ассоциации промышленных лоббистов скорее требуют от властей гибкости на переговорах в рамках Всемирной торговой организации, поддержки связей с Китаем и странами БРИКС, чтобы минимизировать потенциальные издержки от изменений политики США.

Журналисты авторитетных изданий отмечают, что Южная Африка воспринимает ситуацию не только как угрозу, но и как возможность для умного обновления своей индустриальной политики. В отличие от многостраничных публикаций на Западе, концентрирующихся на обмене санкциями между Соединёнными Штатами, Канадой и ЕС, южноафриканские аналитики смещают акцент на последствия подобных решений для периферийных экономик мира, а также на необходимость развития внутреннего и африканского сотрудничества. Они считают важнейшим поиск собственных «южных» ответов на вызовы, а не только реагирование на внешние угрозы, рассматривая тарифные войны прежде всего как повод к пересмотру уязвимых мест и стратегическому обретению самостоятельности.

Ознакомиться подробнее с международным контекстом тарифной эскалации можно по оригинальной статье TIME.

Как Германия реагирует на блокировку тарифной политики Трампа: взгляд изнутри

Ситуация вокруг блокировки тарифной политики Дональда Трампа в США вызвала широкий отклик в Германии, где экономические и политические последствия подобных действий внимательно анализируются экспертами и общественностью. Как отмечает Deutsche Welle, немецкое восприятие происходящего фокусируется не только на экономических интересах страны, но и на принципиальном вопросе соблюдения баланса властей в демократическом обществе.

Немецкая реакция выражает явное облегчение: решение американского суда, заблокировавшее инициативу Трампа, стало для Германии существенным ударом по протекционистскому курсу США и временным щитом для ее промышленности. Германия, чей экспорт высокотехнологичной продукции и автомобилей составляет фундамент экономики, крайне остро воспринимает угрозы повышения тарифов на свои товары. Как подчеркивает DW, возможность введения 50-процентных тарифов на европейские автомобили или новые ограничения на металл представляют собой прямой вызов интересам страны и тысячам рабочих мест.

Экономические аналитики Германии не раз предупреждали о вреде наращивания торговых барьеров. Такие меры подрывают доверие к США как партнеру и наносят ущерб обеим сторонам. Решение суда, ограничившее действия Трампа, сразу вызвало оживление европейских рынков, что в очередной раз подтвердило глубину зависимости немецкой экономики от американской политики. В материале особенно выделяется опасение по поводу аргументов администрации США, которые апеллируют к «чрезвычайному положению» и расширению полномочий исполнительной власти. Настороженность немцев усиливает упоминание осуждающих комментариев Белого дома в адрес «неизбираемых судей», что воспринимается в Германии скептически.

Важным культурным контекстом этого обсуждения служит историческая память Германии: национальный опыт показывает, к каким последствиям приводит концентрация власти в руках одного лидера или попытки обойти парламент или судебные институты. В публикации DW проводится прямая параллель между действиями администрации Трампа и принципами разделения властей, которые в германском обществе считаются неприкосновенными.

Таким образом, немецкая реакция на американские судебные дебаты выходит за рамки формального сообщения о событиях: это и облегчение для немецкого бизнеса, и осторожный оптимизм европейских политиков, и проявление коллективной тревоги по поводу глобальных тенденций в мировой торговле и политике. DW не просто информирует о решении суда; она рассматривает его сквозь призму собственного исторического опыта и современных экономических реалий Германии, чем дополняет сухую хронику международных новостей. Подробнее об этом в оригинальной публикации: US-Regierung geht gegen richterlichen Zoll-Stopp in Berufung – DW – 29.05.2025.

Статьи 31-05-2025

Международная реакция на торговую политику США при Трампе

Мировое сообщество пристально следит за агрессивным применением тарифов и протекционистских мер, введённых администрацией Трампа. В центре внимания — влияние этих действий на глобальную торговлю, реакция пострадавших стран, особенно Китая и ЕС, а также обсуждения правомерности и возможных последствий односторонних экономических решений США. Многие государства выражают обеспокоенность экономическими последствиями и предлагают критический анализ действий Америки. Эта статья подготовлена на основе материалов сегодня так (Индия), Tagesspiegel (Германия), G1 (Бразилия), 新浪财经 (Китай) и جريدة المال (Саудовская Аравия).

Решение суда США по тарифам Трампа: индийский взгляд на перемены в мировой торговле

В Индии широко обсуждается решение американского суда, который признал введённые президентом Дональдом Трампом так называемые «освободительные тарифы» неконституционными. Это событие стало поводом для пристального анализа влияния судебных решений Соединённых Штатов на глобальный рынок, баланс сил во власти и экономическую политику.

Индийские эксперты подчёркивают, что решение суда иллюстрирует значимость системы сдержек и противовесов в США и роль судебной власти в формировании торговой политики. Индийские бизнес-ассоциации рассматривают это как подтверждение силы американских институтов. Один из членов крупной организации экспортёров в Нью-Дели отметил: «Такое судебное вмешательство в торговую политику США создаёт более предсказуемую и справедливую среду для международной торговли. Для Индии это значит меньше произвольных нетарифных барьеров в будущем и больше шансов для двустороннего диалога».

В индийских комментариях подчёркивается, что инициатива администрации Трампа была связана с попыткой объявить торговый дефицит национальным кризисом и ввести срочные пошлины на текстиль, промышленную продукцию и товары из развивающихся стран, таких как Индия. Для Индии это особенно чувствительный вопрос, поскольку с США сложилась многолетняя ситуация торгового неравновесия: «Мы сталкивались с американским давлением и резкими мерами тарифного характера десятилетиями», — напоминают индийские экономисты и подчёркивают: односторонние решения не приносят долгосрочных результатов.

Параллели с индийским опытом исключительно важны — в Индии сама дискуссия о роли исполнительной и законодательной власти в торговой политике идёт давно; согласно Конституции, вопросы тарифов находятся в ведении парламента. Индийский Верховный суд не раз становился площадкой для оспаривания резких налоговых и таможенных мер правительства. Поэтому индийское общество внимательно следит за американским опытом, отмечая требования к прозрачности и судебному контролю.

В индийских СМИ особое внимание уделено тому, что этот прецедент стал ещё одним примером эффективности демократических институтов и верховенства закона. Репортажи не ограничиваются фактами решения — анализируются реакция малого и крупного бизнеса, перспективы для переговоров между Индией и США, а также возможные уроки для индийской юридической и политической системы.

Публикация подчёркивает: такие перемены в глобальных торговых правилах затрагивают не только отдельные страны, но и приоритеты, настроения, перспективы для миллионов работников индийской промышленности. Индийский взгляд фиксирует многослойность событий: от непосредственной финансовой выгоды до расширения возможностей для диалога на равных между странами с разным уровнем развития.

Оригинальную публикацию можно посмотреть по ссылке.

Усиление торговой напряжённости между США и Европой: удвоение пошлин на сталь и реакция Германии

Решение президента США Дональда Трампа удвоить импортные пошлины на сталь и алюминий вызвало широкий международный резонанс, особенно остро оно воспринято в Германии, которая входит в число крупнейших поставщиков стали в Соединённые Штаты среди европейских стран. В Берлине и Брюсселе это вызвало серьёзные опасения как в экономическом, так и в политическом плане – Германия экспортирует около миллиона тонн специальной стали в США ежегодно, что делает её крупнейшим производителем и экспортером стали в Европейском союзе.

Официальные представители правительства ФРГ и Европейской комиссии выразили глубокую озабоченность в связи с американскими мерами. Европейский союз активно готовит ответные шаги на ожидание протекционистской политики Вашингтона и уже пригрозил наложением аналогичных встречных пошлин до 14 июля. Как отмечается в заявлении Брюсселя, нынешний курс Белого дома угрожает продолжению переговоров и усиливает риски и неопределённость для мировой экономики. Немецкие политики также не исключают «решительных мер» в случае, если Вашингтон не воспользуется возможностью продолжить переговоры.

По данным отраслевого объединения Wirtschaftsvereinigung Stahl, Германия ощутимо пострадает от американских барьеров: США для неё – второй по значимости внешний рынок после ЕС, а на мировом уровне США занимают место крупнейшего импортёра стали после Европейского союза. Представители немецкой сталелитейной промышленности прямо заявляют о немедленном негативном эффекте новых американских пошлин.

В историческом контексте нынешний раскол повторяет уже знакомые сценарии: весной этого года ЕС приостановил введение ответных мер, после того как США предоставили временные исключения – ситуация развивается по спирали дипломатических угроз и экономического давления, характерных для последних лет в трансатлантических торговых спорах. Преобладающее в Германии недоверие к торговым инициативам Трампа подпитывается и его собственными высказываниями вроде «пошлины – моё любимое слово», а также опасениями дальнейшего размежевания с Соединёнными Штатами, от стабильности отношений с которыми напрямую зависит экономика страны.